2024年12月30日,新葡萄官网吴大放副教授与香港中文大学深圳研究院何尹杰博士,在Nature旗下子刊Scientific Reports(JCR一区,中科院综合性期刊2区)在线发表了题为《Balancing economic growth and environmental conservation through the optimization of rail transit routes for sustainable development》的研究文章,吴大放副教授为通讯作者。

该研究提供了优化全球轨道交通路线的战略方案,旨在综合考虑经济和环境因素,推动可持续的轨道交通发展。研究采用Bivariate Choropleth-Multi-Criteria Decision Analysis(BC-MCDA)模型,将全球区域划分为经济效益区、环境保护区、高冲突区和低冲突区。研究结果显示:7.42%的区域适合轨道交通的建设或优化,能够促进经济效益增长;16.14%的区域为环境保护区,具有高环境保护价值且经济潜力有限;0.62%的区域为高冲突区,虽然交通基础设施建设能够促进经济效益,但也具有重要的环境保护价值;其余的75.81%区域为低冲突区,经济潜力和环境价值相对较低。研究为各区域提出了针对性的发展建议,特别是“高冲突区”,提出了引入土地发展权转移政策工具。

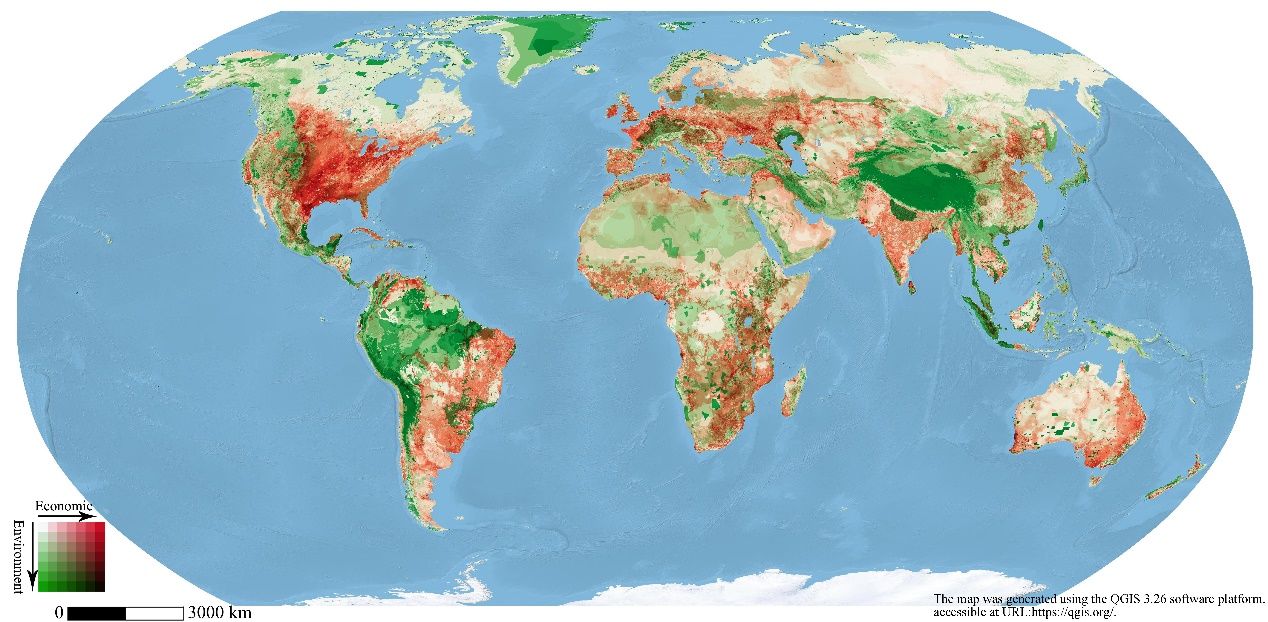

全球轨道交通双变量等值映射优化图

图中,经济效益区(红色区域)代表具有较高经济提升潜力(经济轴的中位数以上),而环境保护价值较低(环境轴中位数以下)。环境保护区(绿色区域)则相反,轨道交通建设需要较高的环境成本(环境轴的中位数以上),而潜在的经济效益较低(经济轴的中位数以下)。高冲突区(深色区域),经济和环境轴上都高于中值。低冲突区(浅色区域),在经济和环境方面的优先级较低。该图揭示了如何通过轨道交通将不同区域的潜在利益转为现实,并最大程度地避免生态环境遭到破坏。从广义上来说,该图也代表了轨道交通发展带来的经济回报和环境损失指数之比。

主动性的战略规划,不仅能确保交通网络满足客运、货运和经济发展的需求,最大化公共效益,并且对于推动土地的科学利用、维护生态环境安全、形成绿色发展理念等方面具有重要意义。该成果不仅具有学术意义,也响应了我国“一带一路”倡议。未来,吴大放副教授还将与何尹杰博士基于他博士论文的成果,在《Ecological Indicators》、《Land Degradation & Development》等国际期刊上发表相关系列文章。系统地研究“一带一路”沿线国家土地利用/覆盖变化规律特征,探究其背后的驱动因素,模拟预测未来趋势,以及由此带来的生态环境风险。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41598-024-83462-9